Конечно же, Аттила и его гунны – никак не миф. Аттила – реальная историческая личность, хотя и неслыханная дотоле исторических масштабов.

«Но Аттила не просто варвар. Это человек гигантских амбиций и огромных талантов. Возглавив армию конных гуннов, сопровождаемую воинскими контингентами дюжины союзных племен и колоннами осадных машин, он стал Чингисханом Европы. Опираясь на свою базу, находившуюся на территории современной Венгрии, он создал империю, простиравшуюся от Балтийского моря до Балкан и от Рейна до Черного моря» [Мэн Дж. «Аттила», М., 2007, с. 7].

Аттила вошел в число 100 великих полководцев мира по американской версии [Ли Лэннинг М. «Сто великих полководцев», М., 1998, с. 87–91], а также и по российской версии [Шишов А. в. «Сто великих военачальников», М., 2000, с. 86–91].

Гунн, древний тюрк, гуннокыргыз или древний кыргыз Аттила считался талантливейшим военным стратегом и тактиком, коли сражение на Каталаунских полях в Северной Шампани, которое он дал объединенному войску римлян, галлороманов, вестготов, сарматов и франков, вошло в число 100 великих битв человечества по версии российских ученых [Аграшенков А.В., Блинов Н.М., Бякина В.П. и др. «Сто великих битв», М., 1998, с. 92–96]. И это при всем при том, что данная битва имела ничейный исход!

Краткое жизнеописание Аттилы и битвы, данной им Риму на Каталаунских полях, входили в военную программу по истории военного искусства средне-специальных офицерских училищ еще царской России XIX в. [«Аттила – царь гуннов» // «Герои и битвы: общедоступная военно-историческая хрестоматия», С.-Петербургъ, 1887, с. 37–44].

Имена гуннов и их великого вождя Аттилы связываются обычно со многими историческими событиями: Великим переселением народов, крушением рабовладельческой Римской империи, массовым освобождении из рабства рабов, завоевательскими походами, «дикими ордами кочевников», разрушением городов и дымом пожарищ и еще со многими другими как позитивными, так и негативными историческими явлениями и событиями. Но как бы эти имена не ассоциировались, в любом случае возникает неясный, подсознательный благоговейный трепет и уважение перед означенными именами.

Реальная личность Аттилы имеет свое художественное отображение (в смысле рисунка). По материалам описания внешности Аттилы были созданы картины с его изображениями. Описания внешности Аттилы взяты из записи Приска Паннийского, который не раз бывал в качестве константинопольского (восточноримского) посла на приеме у хана гуннов в его ставке в Паннонии. Одно из известных изображений Аттилы работы неизвестного мастера было выполнено в виде медной гравюры и впервые показано в Лондоне в1870 г. (так называемая коллекция Манселя – аналог современной коллекции Сотбиса), см. ниже:

|

|

Рисунок 5. |

И почти все известные изображения Аттилы – а их в гуннологии представлено не менее сотни – на холсте, в гравюрах и в камне, представляют человека европейской внешности (видимо, сказалось генетическое влияние европеоидных кыргызоязычных динлинских предков), с правильными чертами лица, но чуть с горбинкой носом, с короткими усами и бородой, реже безбородым. На медной гравюре из лондонской коллекции Манселя, Атилла предстает молодым человеком, лет не более тридцати.

И как-то не вяжется такое «красивое» изображение Аттилы – думается, в сущности адекватное и правильное – с теми злопыхательными зарисовками его внешности, представленными в некоторых художественно-исторических (не научно-исторических!) романах:

«Аттила поднялся, начал вышагивать взад-вперед. Его мощные торс визуально укорачивал и без того непропорционально короткие ноги. Круглая голова напоминала арбуз. Маленькие, глубоко посаженные глаза соседствовали с коротким, забавно вздернутым носом» [Костейн Т. «Аттила – властелин мира» (пер. с англ.), Алматы, 2002, с. 18]. И это та самая книга англоязычного автора, которую наши соседи – казахи переиздали в переводе на русский, снабдив уже упомянутой ремаркой: «Исторический роман о жизни Великого Аттилы, вождя гуннов, предка тюрков и казахов»!

К счастью, имеются конкретные описания истинного облика Аттилы, основанные на записях его современников; они представлены в трилогии «Гунны» Аммиана фон Бека: «Аттила имел темноватый цвет волос, широкие голубые глаза» [Бек фон А. «Гунны», кн. III, т. I, Бишкек, 2009, с. 18], «широкоплечий» [цит. соч., с. 20], «каштановые длинные волосы», «светлые глаза» [цит. соч., с. 22], «высокорослый» [цит. соч., с. 64].

Имеется барельефное изображение Аттилы, человека уже не молодого, с большими, широко открытыми глазами, с европейскими чертами лица.

|

| Рисунок 6. |

Легенда о создании данного барельефа изложена у Аммиана фон Бека: в 452 г. гунны завоевывают всю Среднюю и Северную Италию, в североиталийском городе Вероне Аттиле глянулось огромных размеров здание, отсвечивающее на предвечернем солнце серебром и перламутром, это было здание христианского храма.

“'Именно такими должны быть дома богов', – подумалось верховному гуннскому властителю, когда он входил в огромное, гулкое помещение…

Справа и слева от казненного богочеловека Иссы выступали барельефы, изображающие человеческие лица.

– А это кто? – обратился в недоумении к элтуменбаши румийцу Оресту верховный главнокомандующий всеми гуннскими и союзными туменами.

– Это ученики бога-сына Иссы Христоса, – пояснил тот.

– А чем они знамениты, что даже удостоились чести быть изображенными рядом с самим Иссой?

– Они всегда сопровождали своего учителя Христа, записывали все его мудрые изречения и написали пергаментные книги под названием Евангелие. Имеются, к примеру, Евангелия от Иоанна, от Иакова Старшего, от Фомы. Их у Иссы было двенадцать учеников.

– А что же они не смогли уберечь своего учителя от такой мучительной смерти?

– У румийцев, казнивших Христа по предложению его же соплеменников, было большое войско, и никакие ученики не могли бы им противостоять. Поэтому и казнили его, мой каган.

– Элтуменбаши Орест, и все эти ученики Иссы такие хорошие, или среди них есть и не очень хорошие?

– Ну почему же мой каган, эти ученики, они еще называются апостолы, не все были хорошие. Среди них был и один предатель по имени Иуда, он выдал румийским стражникам потайное место, где укрывался их учитель Исса. И за это ему было заплачено тридцать три золотых денария.

– Большие деньги… А что этот предатель Иуда тоже изображен здесь?

– Да, мой каган, чтобы люди знали бы про него и проклинали бы его. Вот он, последний шестой справа.

– Да, интересные люди эти христиане, даже увековечили память подлого предателя, за тридцать три динария продавшего своего наставника-учителя. Ты так не полагаешь, элтуменбаши?

– Не знаю, что и отвечать, мой каган. В твоем вопросе есть огромная доля правды. Иногда люди не знают имен верных и истинных апостолов, распространявших учение Христа, но поголовно все христиане знают имя предателя Иуды. А вообще всех учеников Христа поименно звали: Варфоломей, Иаков Младший, Андрей, Иуда, Петр, Иоанн, Фома, Иаков Старший, Филипп, Матвей, Фаддей и Симон.

– Румиец Орест, давай восстановим справедливость. Ты вызови завтра умелого мастера-художника, пусть он уберет со стены лик этого изменника, недостойного того, чтобы находиться рядом с изображением преданного им учителя Иссы, – и, немного помедлив, великий каган гуннов, верховный главнокомандующий всеми гуннскими и союзными туменами, сенгир-хан Аттила добавил хриплым голосом: – А вместо него пусть изобразят мое лицо… поскольку я еще никогда никого не предавал» [Бек фон А. цит. соч., кн. III, т. II, с. 330–331].

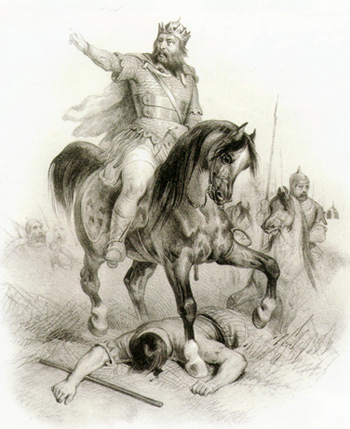

Приведем еще одно излбражение: Аттила в битве на Каталаунских полях, меловая литография Виктора Адама (1801–1866).

|

| Рисунок 7. |

Последнее литографическое изображение Аттилы на рис. 7 некоторым образом соотносится с предпоследним барельефным на рис. 6 – с горбинкой нос, широко открытые большие глаза, разлет бровей, морщины на щеках, усы и борода. Но на последнем изображении конфигурация глаз, хотя и больших, выдает некоторым образом его далекое хунское, азиатско-монголоидное происхождение.

Так все-таки в чем же магическая сила притяжения имён гуннов и их вождя Аттилы? Думается, не только в том, что они необходимым образом появились в нужное время и в нужном месте при соответствующих исторических обстоятельствах. Нет, думается дело в другом: любому человеку, будь он тюрк (кыргыз), славянин (русский), германец (немец, англичанин), синотибетец (китаец-ханец) и др., – свойственно на уровне подсознания и сознания домысливать факты действительности, а реальные исторические факты в особенности.

Такие сознательные размышления, мотивированные подсознательными импульсами, об исторических событиях, имевших место как в новой и средневековой истории, так в древней и древнейшей истории человечества, приводят к тому, что непроизвольно устанавливаются основные вехи истории, ее переломные, судьбоносные моменты, которые повлияли на дальнейшее развитие человечества и человеческой цивилизации.

Амангельды Бекбалаев, доктор филологических наук, профессор, декан гуманитарного факультета Кыргызско-Российского Славянского университета.