Существуют три типа исследователей истории народов: те, кто везде ищут чей-нибудь чужеземный след, чтобы доказать превосходство одной нации над другими; те, кто почти всегда находят внутренние ресурсы каждого народа и видят их в развитии; наконец, те, кто все это перемешивают, пытаясь выдать желаемое за действительное.

Среди находок из Кара-Булакского могильника существенное место занимают ткани. Столь значительная коллекция шелковых и шерстяных тканей первых веков нашей эры на территории Средней Азии обнаружена впервые.

Как свидетельствуют отчеты Ю.Д.Баруздина, функциональное назначение обнаруженных тканей различно. Значительное число их - платки, которыми покрывали лица усопших. Они обычно красного цвета, что, по-видимому, было связано с религиозными представлениями местного населения. Затем следует упомянуть так называемые «очки», прикрывающие глаза умерших, вотивные фляжки с подвесками на конце, шитые изделия, фрагменты одежды и т. д.

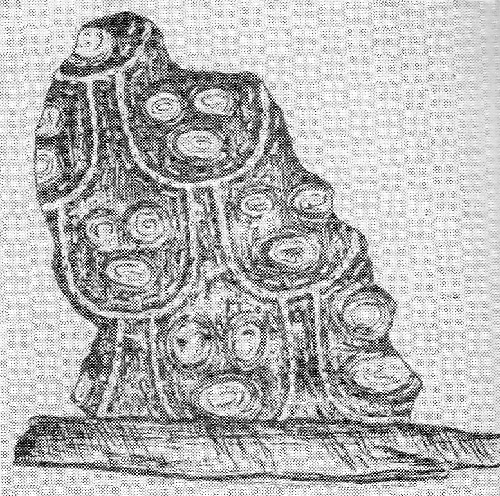

Рисунок 1. Орнамент в виде стилизованных лепестков, расположенных в шахматном порядке (вышивка). Могильник Кара-Булак.

Обнаруженные ткани делятся на две группы: шелковые, составляющие две трети коллекции, и шерстяные - одну треть. Насчитывается пять типов гладких шерстяных тканей и две вышивки. Интересно, что все шерстяные ткани выполнены полотняным плетением. Это свидетельствует о развитой традиции ткачества и сравнительном совершенстве станка.

|

| Рисунок 2. Узор на тканой ленте. Могильник Кара-Булак. |

Шелковые ткани из Кара-Булака по технике весьма различны. Это гладкие ткани, камки, полихромные ткани и вышивки. Одних гладких тканей насчитывается 13 типов. Два образца полихромных тканей изготовлены в технике переплетения, производного от полотняного, причем узор выработан основными нитями (число основ в известных нам тканях колеблется от двух до пяти). Что же касается утка, то он выполняет две функции: связывает основные нити и проходит между работающей и неработающей основами, в результате чего и создается узор. Один фрагмент полихромной ткани из Кара-Булака изготовлен двумя основами песочного и выцветшего синего цветов и утком песочного цвета, другой – тремя основами выцветшего красного, синего и песочного цвета. Все три вышивки, обнаруженные в Кара-Булакском могильнике, выполнены тамбурным швом на гладком фоне. Этот прием чаще всего встречается среди известных нам древних вышивок.

Как уже упоминалось, среди шерстяных тканей имеются две вышивки: фрагмент с цветочным узором и фрагмент с орнаментом в виде стилизованных лепестков, расположенных в шахматном порядке. Внутри каждого «лепестка» три кружка, края «лепестков» обведены пунктирными линиями…

|

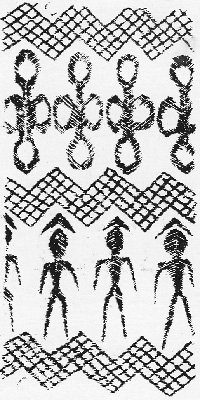

| Рисунок 3. Орнамент на шитом изделии ("кисете"). Могильник Кара-Булак. |

И как раз здесь исследователи по старой привычке начинают искать какие-нибудь чужеземные следы. «Среди известного нам материала аналогию последнему фрагменту можно найти среди находок из Беграма в Афганистане, - тут же попадают в ловушку авторы книги «По следам памятников истории и культуры Киргизстана» и начинают повторять. – Где на одной из костяных пластинок индийского происхождения встречается узор, аналогичный нашему». Не больше, не меньше.

Одна из вышивок по шелку сохранилась в нескольких кусках и фрагментах. На ней темными нитками, которые к настоящему времени почти не сохранились, на красном фоне вышиты ряды антропоморфных фигур, изображенных в профиль, с какими-то предметами в руках. Под и над ними – стилизованные шестилепестковые цветки, кружки и трилистники.

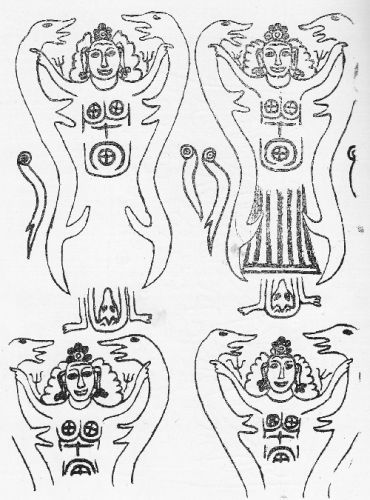

Значительный интерес представляет обнаруженная Ю.Д.Баруздиным в кургане 60 (по его классификации) вышивка. «В гробу находился скелет женщины в вытянутом положении, головой на юг. На костях сохранились остатки ткани. Лицо было закрыто красным шелковым платком, на котором черными нитками стебельчатым швом вышиты две женские фигуры, держащие в руках драконов. Шелковая ткань с вышивкой уцелела также на запястьях и плечах». (Баруздин Ю. Д. Кара-Булакский могильник. (Раскопки 1954 г.) - Тр. Института истории АН Киргиз. ССР, вып. II, 1956, с. 56.)

В этом же кургане на головной повязке умершей была обнаружена бронзовая пластинка с изображением солнечного и лунного божеств. Этой пластинке Ю.Д.Баруздин и А.М.Беленицкий посвятили специальное исследование и датирую ее III – IV вв. н.э.

На вышивке изображены ряды повторяющихся обнаженных до пояса женских фигур в юбке с вертикальными полосами. Условно переданные грудь и живот подчеркивают принадлежность к женскому полу. На голове, украшенной схематической прической, корона в виде круга с маленьким кружком в центре, окруженном пятью кружками с точками. На мочках непропорционально больших ушей серьги в виде трех подвесок с точками внутри. Справа и слева от головы – трезубцы. В вытянутых руках женщины держат рептилиевидных животных с длинным носом, открытой пастью, двумя передними и одно задней лапами. Между широко расставленными ногами женщины изображено животное с опущенной мордой, напоминающее волка или собаку. По бокам изображения стилизованные ленты с двойным кружком с точкой, левая лента на конце раздвоена.

Рисунок 4. Вышивка с фигурами женщин, держащих "драконов". Могильник Кара-Булак.

По поводу женщины со змеей авторы книги «По следам памятников истории и культуры Киргизстана» писали следующее: «Богиня - женщина со змеевидными существами в руках - образ, получивший в древнем мире широкое распространение на громадной территории от Средиземноморья до Юго-Восточной Азии» (По следам памятников истории и культуры Киргизстана. Под ред. д.и.н., профессора В.М.Массона и д.и.н. В.М.Плоских, Ф., «Илим», 1982, с. 51.). И тут же добавляли: «Что касается кара-булакской вышивки, то ее иконография заставляет обратиться к индустскому культурному ареалу. Об этом достаточно наглядно свидетельствует схема изображения: обнаженная по пояс фигура с подчеркнутыми признаками пола, непропорционально длинные уши, оттянутые драгоценностями, священные шиваистские трезубцы.

Образ божества, держащего в руках змеевидных чудищ или рыб, сравнительно часто встречается в искусстве Северо-Западной Индии и прилегающих к ней районов Центральной Азии в первые века нашей эры. Вместе с тем сильный схематизм изображения дает основание утверждать, что этот образ проделал длинный путь, и прежде чем дошел до древних жителей Кара-Булака, неоднократно копировался» (там же). То есть образ настолько не похож на тот, который хотели бы видеть исследователи первого типа, но они все-таки за уши вытягивают свою гипотезу, чтобы только доказать собственное предположение.

Хотя чуть позже авторы исследования снова поправляются: «Однако не представляется возможным возвести к индийским прототипам все иконографические детали вышивки. Так, необычно изображение похожего на волка зверя между ногами женщины. Подобная композиция не имеет аналогий среди известного нам материала и, по-видимому, местного происхождения» (там же, с. 52.).

И вот тут-то кроется вся загадка…